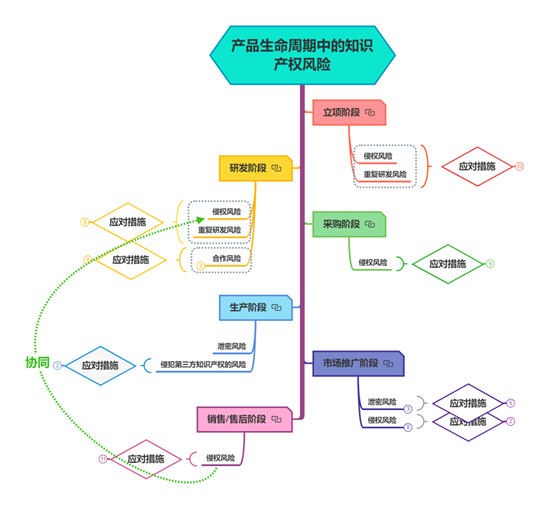

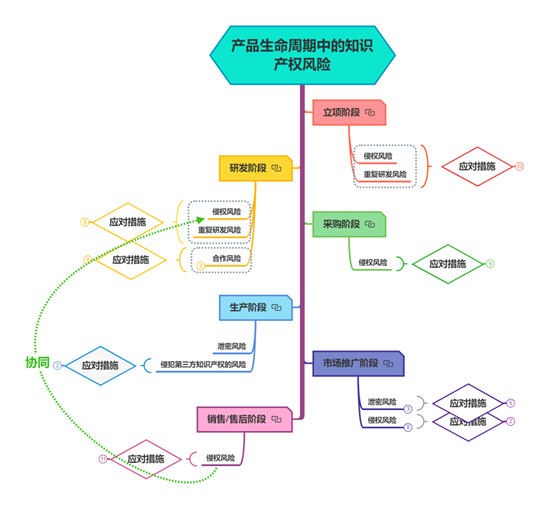

一件产品问世,殊为不易,历经立项、研发、采购、生产、市场推广、销售/售后,每一步皆是企业人的汗水凝结而成。正因如此,IPer需为企业做好知识产权风险防范,莫因一招不慎,汗水化泪水。

图1、产品生命周期各阶段可能遇到的风险

王艾坡是甲公司的知识产权主管。甲公司欲上一新项目,王艾坡找到老板甄创新,讲了一件往事:

1997年,四川省某物理研究院下属的环保所历时4年,投入科研经费2500万元,开发了一项环保技术 “电晕放电脱硫脱硝技术”。该项技术用于烟尘治理,保护环境作用极为明显,有广阔的市场前景。然而,当环保所准备大力推广该项技术、并想申请专利时,才发现日本一公司早在1988年已有相同的技术、并已在中国申请了专利。这一情况使环保所处于进退两难的境地。

王艾坡说的慢条斯理,甄总听的冷汗直流,急令艾坡做好知识产权功课。

王艾坡首先找到了研发部门负责人李科生商量:研发前不妨先做做针对性的检索、分析,既避免有限的科技资源人为浪费和低水平的重复研究,且防范侵权。

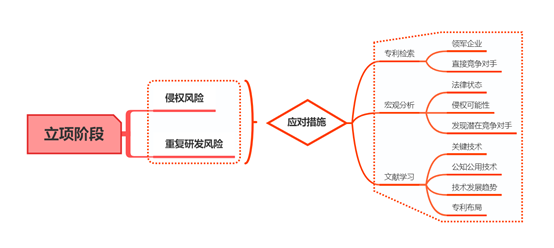

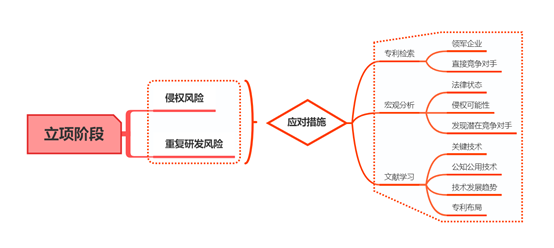

图2、立项阶段的IP风险防范

李科生虽然是正统的理工男,但是上学的时候跟着导师做项目,对知识产权多少有些了解,对艾坡的看法颇为赞同,他让艾坡给拿个主意,艾坡道:

立项阶段,专利检索的范围侧重于掌握着产品涉及领域关键技术的领军企业和直接竞争对手。这样,一方面可以快速把握新产品涉及的关键技术;另一方面,针对侵权风险的权利主张的主体往往是有实力的企业、或是商业利益受到冲击的对手,从而降低自己的侵权风险。

另外,关于专利分析,我们可以先观察法律状态,再分析侵权的可能性,进而发现一些潜在的竞争对手。同时针对科技文献的学习,可以更有利于我们掌握关键技术,了解公知公用技术,从而推测技术的发展趋势,帮助我们进行宏观的专利布局。

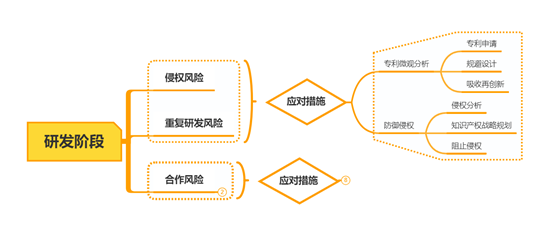

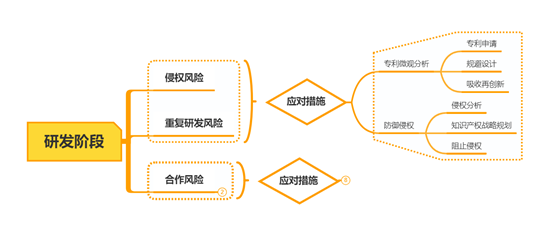

图3、研发阶段的IP风险防范

进入研发阶段,专利分析更侧重微观技术研究,针对现有技术或者公知公用技术进行吸收再创新,同时根据对公开技术的跟踪监控,合理调整研发策略和内容,最终对技术成果进行知识产权评估,制定知识产权战略规划,确定知识产权保护方式,针对现有技术方案进行合理的规避设计。

如果研发有委外环节,我们作为委托方从自身角度采取的应对措施并不多,最重要的就是要签订书面形式的合作合同,这里推荐使用科技部技术服务合同模板。合同模板中的内容也应尽可能全面约定,包括:产生的知识产权的权属问题、许可使用的方式和范围、知识产权转化后产生的利益合理分配问题、对于该合作项目结束后进行的二次开发及知识产权问题。若研发合作单位仅将形成的专利等知识产权成果普通许可给我们使用,此时就存在研发单位将知识产权成果重复许可给第三方使用的风险,或者合作的成果为多个权利人共有,且各权利人均有实施能力,就该专利权的实施各权利人之间便不可避免地存在竞争关系,甚至演变成恶性竞争。

案例:某科技初创企业在技术开发时与一合作伙伴签订了保密协议及合作协议,随后将自身核心技术方案共享给了合作伙伴。但没想到,该初创公司的技术方案被合作伙伴抢先申请了专利,导致初创企业在使用自身方案和技术时,也存在侵权的风险。但由于双方的合作关系以及企业之间实力差距巨大,初创企业不能贸然引起纷争。

另外,特别针对委托开发,还需在合同中约定对受委托方所提供的技术方案不能存在侵犯第三方知识产权的情况。

甚至,今后有些项目中还可以约定项目中所购买的试验、检测设备等固定资产的归属。

当然,艾坡补充道,对于所有的合作,都应当约定有保密内容,比如,项目参与人员的涉密范畴、项目和技术信息的涉密等级界定、双方的保密义务、泄密后的权责约定等内容。

经过艾坡的详细讲解,李科生对研发阶段的知识产权风险防范措施有了初步理解,在接下来的研发阶段,知识产权部和研发部密切配合,让甲公司的新产品问世,有了一个好开头。